三色同順は、一通やチャンタ系など、シュンツ系の手役との相性が非常に良いです。

しかし、多くの方はそれを分かっていません。

もしくは、上手く活かせていません。

私は、タンヤオを上手く活かす方法は、たくさんこのブログで伝えています。

それは、発生頻度が多いからです。

実は、タンヤオにならない三色と何かの両天秤は、タンヤオ絡みに比べれば全然少ないですが、かなり実戦的です。

見落とすのは、痛いです。

さて、実際の牌譜を用いて、説明していきます。

ケース1:三色と一通

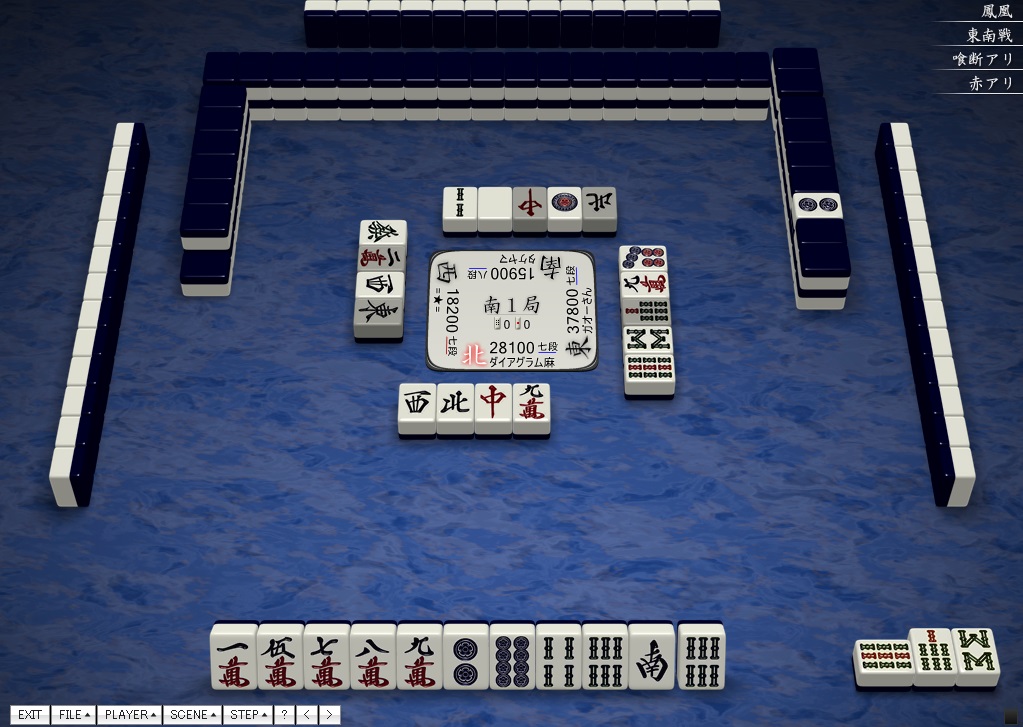

この9sを、貴方は鳴けますか?

絶対に鳴くべきです。

三色と一通があるからです。

ダイアグラムとしては、こんな感じです。

三色:7

一通:1

役牌:2

まあ、ほとんど三色なのですが、他の手役も狙えるので、鳴きます。

鳴いた場合に三色だけであれば、リーチの可能性を残して、鳴かない方が良いと思います。

それはそうと、鳴いた時に何を切りますか?

私は、9mを切りました。

瞬間的には、2pが要らないと思います。

しかし、9mは残り1枚で、2pはドラの3pの受けがあります。

この手牌は、ドラを切ってまで頑張る手牌ではないので、ドラを引いた時に形テンを狙えるように、2pを残しました。

ここで、2pを切りました。

6sがトイツになったので、2p以外は役あり聴牌に必要だからです。

4sを取っておく理由は、トイツが増えた時に、5sで聴牌が取れる可能性があるからです。

これで、三色になりました。

ここで、1mを切ってしまう方は、センスが無いです。

単純な手なりをするべき状況なので、南が要らないです。

ドラの3pを引いてしまったので、もう店じまいです。

一応、1mを切りましたが、その後は素直に降りました。

牌譜:http://tenhou.net/0/?log=2017021507gm-00a9-0000-22838497&tw=3

※南1局0本場

ケース2:三色と純チャン

この1mも、鉄鳴きです。

頭の中がリーチで一杯で、鳴けない人が多過ぎます。

冷静に考えてみてください。

こんなの鳴いて、三色と純チャンに向かうべきです。

3sに1sか2sがくっ付いても、89sを落として三色に向かいます。

純チャンは切り捨てます。

打点ではなく、上がる事に意味があります。

また、鳴いた後に4pを切りますが、1p2p3pは出来メンツから食い伸ばしをします。

もちろん、純チャンで上がるためです。

結局は、この形まで進み、この7pでオリました。

別に頑張る手でもないので、1000点や2000点の放銃も、避けるべきです。

牌譜:http://tenhou.net/0/?log=2017021614gm-00a9-0000-9d876b70&tw=0

※南2局0本場

ケース3:三色と役牌

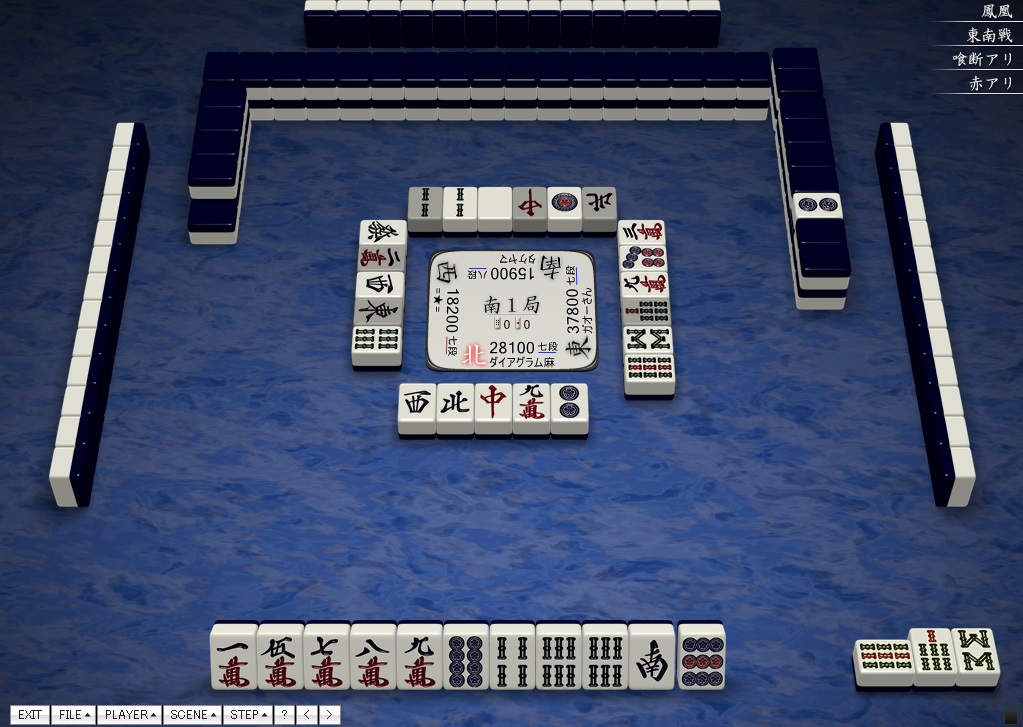

この9mも、鉄鳴きです。

もちろん、三色と役牌です。

鳴いた時に切る牌は、ドラの4sです。

だって、要らないですよね?

オーラスだからではないですよ。

東1局でも、同じように打ちます。

絶好の9p引きです。

三色のターツができました。

役牌を切っていきます。

私は、ダブ南を切りました。

これは、オーラスだからです。

東1局でダブ東だったら、他の役牌の方を切ります。

4pを引いて来て、受けが増えました。

これは嬉しいですね。

この8pも、もちろん鳴きます。

ポンテンできる方が、優秀ですから。

さて、困った事に、フリテンになる5pを、引いて来てしまいました。

ポンテンが出来るとは言え、1枚使っているので、リャンメンの方が優秀だと思いました。

なので、私は8pを切りました。

4p7pが残り5枚とかだったら、5pをツモ切るのですが。

4pを引いて聴牌しました。

上家からリーチが来て、ヒヤヒヤしたのですが、ほっとしました。

そして、この上がりです。

上家は、ツモったら跳満の大物手でした。

こういうかわし手は、本当に大事です。

牌譜:http://tenhou.net/0/?log=2017022401gm-00a9-0000-35a60a32&tw=0

※南4局0本場

「麻雀の戦術本」読み放題

Kindle Unlimitedでは、多数の麻雀戦術本を、月額980円で読む事ができます。

まとめ

タンヤオは、非常に有能です。

しかし、そればっかりに目が行っていると、他を見落としがちです。

その良い例が、三色と他の手役の両天秤です。

多くの方が、リーチを目指すような手牌で、いかに合理的に役あり聴牌を目指せるかが大事なゲームです。

配牌から、ダイアグラムを考え続けて、見落としがないように、気を付けましょう。